-

2022/02/25

-

2021/01/12

-

2025/07/01

-

2025/06/02

-

2025/05/02

理念・⾏動⽬標・理事⻑挨拶

基本理念

行動目標

1.日本専門医機構は、国民が受診に際しわかりやすい専門医制度をつくります。

2.日本専門医機構は、専門医を目指す医師が誇りをもって医療に携われる制度を目指します。

3.日本専門医機構は、国民だれもが、標準的で安心できる医療を受けることのできる制度を目指します。

理事長挨拶

理事長 渡辺 毅

私は、機構設立以来6期連続で理事を務めております。新専門医制度にこれまで関与してきた経験を活かしつつ、状況に応じた新しい視点で制度を見直しつつ、日本の専門医制度の発展に寄与できればと思っています。

すなわち、機構設立時の理念は堅持しながら、重要な社会的課題については、オールジャパンの組織内部での充分な議論による意思決定と厚労省に代表される行政機関との折衝を地道に進める以外に医療供給体制に寄与する専門医制度の構築・発展はないのが現状と考えます。

以下、現在機構が抱える解決すべき重要課題の一部について述べたいと思います。

一方、サブ領域専門医制度に関しては、地域医療への影響に関する様々な方面の危惧によって、予定より開始が遅れ、医道審に設置された「サブスペシャルティ領域の在り方に関するワーキンググループ」から2020年に発表された報告書によって研修方式(いわゆる連動研修、通常研修、補完研修)が分類され研修細則の根本的改訂の後、連動研修を行う15領域でのみ2022年に研修が開始され、他の機構認定12領域ではは、順次、整備基準の審査、承認が進められています。

第5期では、サブスペシャルティ領域検討委員会によって、機構が関与するサブ領域の全体像、複数の基本領域からなるサブ領域の基準、基本領域連絡協議会から推薦可能な制度の上限数などの今後のサブ領域の基本方針が決定され、サブスペ領域専門研修細則が再改訂されました(第二版)。

第5期では、サブスペシャルティ領域検討委員会によって、機構が関与するサブ領域の全体像、複数の基本領域からなるサブ領域の基準、基本領域連絡協議会から推薦可能な制度の上限数などの今後のサブ領域の基本方針が決定され、サブスペ領域専門研修細則が再改訂されました(第四版)。サブ領域専門医の認定・更新基準も策定されつつあります。今期は改訂された基本方針に基づくサブ領域専門医の機構認定や管理運営などの具体化が課題となります。また、専門医の広告開示に関しても、2022年当機構認定の基本領域の開示が厚労省によって認められ、現在はサブ領域に関する議論に焦点が移っています。

財政に関しては、基本領域の運営が軌道に乗ったことから、プログラム及び専門医の認定料などの収入増加による収支バランスの改善によって、第5期では設立時に社員にお願いした借入金が全額返済され、役員報酬も少額ながら支払われることになりました。今期は、担当領域学会へのプログラム審査および専門医認定・更新審査の委託料に関する過去の清算や今後の在り方について検討が求められています。また、登録システム、データベースの改善などに要するシステム費用などを組み込んだ長期の財政ビジョンを立てる必要もあります。

今期は、理事の交代は5名のみで、継続性が担保された体制と考えています。したがって、今期は各員会構成などに関しては基本的には継続性を重視し、方向性が示せた課題に関する具体的な成果を目標にしたいと考えます。一方、上述した幾つかの僅々の解決を要求される課題に関しては、従来の委員会横断的な、外部の専門家にも参加戴く組織で検討を始めたいと考えます。

私自身は、第5期の運営に関しての反省心を持ちながら、気持ちを新たに、多くの団体、個人のご協力を得て、外部評価委員会のご意見も参考に、当機構の基本理念に沿った日本の専門医制度確立のために微力ながら全力を尽くします。各位のご指導を宜しくお願いします。

役員名簿・社員名簿・委員会の構成

役員名簿

- 理事長

- 渡辺 毅

- 副理事長

- 角田 徹

日本専門医機構は、2014年に発足して以来、新専門医制度の運営にあたって中核的な役割を果たしてきました。発足後10年が経ち、着実な業務の執行とさらなる財政の安定化が求められています。

現在の主な課題は、サブスペシャルティ領域の取り扱い、総合診療領域の運営のあり方、シーリングのあり方、専攻医・専門医の登録データベースの構築、関係学会との連携のあり方、そして強固な組織の構築などではないかと思います。どれもが大きな課題だと思いますので、執行部内での連携や関係者と協議をしっかりと行いながら対応し、安定的な専門医機構の運営に努めてまいりたいと思います。

- 副理事長

- 齊藤 光江

- 理事

- 浅井 文和

質の高い専門医療を担う医師を継続して育成することは日本の医療の充実につながり、国民が願っているところです。しかし、専門医制度を発展させていくためには、解決しなければならない課題が山積しています。専門医制度について国民の皆様に理解していただくこともまだ不十分と受け止めております。

この6年間、理事・広報委員長として機構の広報活動の整備に努めて参りました。活動をさらに充実させて皆様のご理解が得られますように尽力したいと存じます。

- 理事

- 麻倉 未稀

身の引き締まる思いでございます。

第5期では広報委員会の委員としてどのようにすれば広く国民に専門医について知っていただくことができるのか? SNSでの発信を試みたことはその一つでもありましたが今後どのように活用して発信していくのかが課題のように思います。

日頃、歌手として全国を飛び回る中で、がんサバイバーとして講演会など啓発活動を通して皆様にわかりやしく発信していくためには何が必要なのか? どのような言葉を使えば皆様の心にとどまり認識していただけるのか? 考えさせられることが多々あります。 これからも様々なご意見を承りながら、常に一人の国民としての目線で物事をとらえ理事として広く国民に専門医制度、専門医について知っていただけるよう精進いたしますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

- 理事

- 飯野奈津子

私はこれまで、医療や介護・子育てや生活困窮など社会保障にかかわる問題を、生活者の視点で取材を続けてきました。専門医制度についても、医療者任せにせずに、医療を受ける患者、国民の側も一緒に考え、最善の道を探っていく必要があると感じます。

質の高い専門医を育成する仕組みが、国民にとってわかりやすく、社会から信頼されるものになるよう、様々な立場の方々の意見を伺い学びながら、精一杯取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

- 理事

- 池田 隆徳

基本領域としての日本内科学会、サブスペシャルティ領域としての日本循環器学会、その横並びとしての日本不整脈心電学会において、専門医制度委員会の委員長や委員、あるいはオブザーバーとして長らく活動してまいりました。私自身、現在の専門医制度が抱える課題を理解している一人だと思っております。若い専攻医の声に耳を傾けながら、また患者さんの目線からみた様々な課題に真摯に向き合いながら、わが国においてよりよき専門医制度を構築するために尽力したいと考えています。よろしくお願い申し上げます。

- 理事

- 井上健一郎

全日本病院協会に所属していますが、通常は長崎県において病院の運営に携わっております。

医師の地域的、あるいは診療科の偏在は専門医機構が関わるべきひとつの大きなテーマであります。地方から見る専門医の在り方は都会におけるそれとは異なるかもしれませんが複眼的な立ち位置で議論に参画できればと思います。

- 理事

- 今村 英仁

専門医制度は、中立的な第3者機関として2014年に日本専門医機構が発足してから、すべての学会が参加する形で充実が図られてきています。現在、専門医として必要なスキルを身に付けるプログラムの整備が求められる一方、社会が求める専門医のあり方が問われる時代となってきました。特に地域医療の視点である、医師の地域偏在と診療科偏在問題は無視できない課題です。執行部で議論を積み重ねながら、よりよい専門医制度の構築に注力して参ります。どうかよろしくお願いします。

- 理事

- 江口 英利

- 理事

- 大屋 祐輔

- 理事

- 岡 明

- 理事

- 岡田英理子

私は消化器内科領域、特に消化管の基礎研究および先端的内視鏡治療に従事しながら、研修医や若手医師の教育に力を注いでまいりました。これらの経験を通じて、医学教育の重要性を深く認識し、現在は卒前卒後の臨床教育に携わっています。

専門研修制度は開始から6年目となり、今後は専門研修プログラムの改訂・改善が求められています。臨床研究医コースなどの研究者支援プログラムにおいては、若い医師たちの意見を反映し、医療への情熱と生活の両立が可能な希望の持てる制度を目指すことが重要です。

理事2期目として、これまでの活動から得た経験を基に、医学教育の視点も取り入れ、現場の意見を専門医制度のさらなる改善・構築に活かし、社会により良く還元できるよう努めてまいります。

- 理事

- 北村 聖

今期は前期に引き続き倫理・COI委員会の委員長を拝命しました。専攻医は若くて未熟で弱い立場で、ハラスメントの対象となりやすいと感じています。専攻医を支える委員となりたいと考えております。また、社会への透明性を高めるために利益相反の問題も重要と思っています。専門医制度を含む医療制度は国民全体の問題であり、微力ながらも全力をあげて取り組む所存です。

- 理事

- 木村 壯介

学会での活動や、大学医局の運営等にはあまり関わってきませんでしたので、本機構でお役に立てることは何か、貢献できることはと自問しております。医療事故を扱いその経験から、医療のあるべき姿、事故に関与した当事者へ管理者としての対応、貴重な事故事例をどのように再発防止へ繋ぐか、等の経験、考え方は、専攻医の研修、指導医のあるべき姿、経験を積んだ専門医の責務といったことを倫理的観点から検討する際に生かせるかと考えております。

よろしくご指導のほどよろしくお願いいたします。

- 理事

- 今野 弘之

機構の目的である国民にわかりやすく、専攻医にも有益な持続可能な専門医制度の構築を目指し、微力を尽くしたいものと思っています。関係者の皆様には、引き続きご支援、ご指導を賜りますようお願い致します。

- 理事

- 名越 澄子

- 理事

- 福原 浩

前期では、サブスペシャルティ領域の在り方に関して、一定の方向性が定まりましたが、「専攻医にとって有益な制度」であるための議論は緒に就いたばかりです。シーリングがどの程度の利益もしくは不利益を生み出したかの議論も今期に持ち越しとなりました。一方で、財務委員長であった立場からは、機構は、黒字化を達成し、社員の皆様からの借金も完済し、持続可能な組織となりました。今期におきましても、国民の医療界への期待に応えるべく、日本専門医機構の活動に従事する所存です。

- 理事

- 古川 博之

AJMCでは、「専門医に関するワーキング・グループ」の座長を4年間務めており、今後とも、AJMCと日本専門医機構がお互いに理解を深めることができるよう尽力したいと考えております。また、日本専門医機構の理事として、地域医療における専門医制度のあり方や、地域枠医師に対する専門医制度の役割、医師偏在是正対策としてのシーリングやマッチングの意義に関しても検討を加えることができればと思っております。

今後とも、AJMCと日本専門医機構の意思疎通をはかるパイプ役として両組織の関係発展を図ることができればなによりです。

- 理事

- 松村 謙臣

- 理事

- 松本 陽子

国ががん対策の基本を定める「がん対策推進基本計画」では、2023年から6年間の全体目標に“誰ひとり取り残さないがん対策”を掲げ、また専門的な人材の育成の強化も明記されています。どこに住んでいても、どんな環境であっても適切な医療を受けられるために、専門医制度もその役割を果たすことが求められていると考えます。

第五期の2年間、理事会などの場で繰り返し問われたのは「国民にわかりやすい制度、情報発信になっているか」ということでした。医療の受け手の立場だからこそ、何がわからないのかを伝え、患者・家族等を含む国民のための制度としてよりよくできるよう微力ながら務めてまいります。

- 理事

- 宮崎 俊一

- 理事

- 森 隆夫

- 理事

- 矢冨 裕

多くの関係者のご理解・協力をいただき、日本専門医機構は、その基本理念の達成を目指し、着実に歩みを進めていると理解しています。その一方、サブスペシャルティ領域専門医制度の確立・運用を含め、国民から信頼される専門医の育成・専門医制度の確立を目指すためには、そして、その専門医の取得を目指す医師が希望と誇りを持てるようにするためには、まだ課題が山積していると思います。

第5期においても理事を務めさせていただいた経験、過去において、特性の異なる基本領域学会の理事長を務めた経験をそれぞれ生かし、また、関係者の方々のご意見を真摯に受け止め、国民から信頼される専門医制度の構築を通じて我が国の医療の向上に貢献できるよう努力いたす所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。

- 理事

- 渡辺 雅彦

- 監事

- 相澤 孝夫

- 監事

- 兼松 隆之

長年、赤字が続いていた機構の財政面も各方面のご協力をいただき、どうにか健全財政も見通せる状況となりました。

このような状況の中、機構の保有財産及び理事の業務執行を適正に監査することは極めて重要となります。これまで機構に関わってきました経験を真に活かし、監事の役務を厳正に果たす所存です。

- 監事

- 茂松 茂人

日本専門医機構の第6期については、継続性を重視するという考え方から、前期から引き続いて理事を務められる方が多くいらっしゃいます。経験のある理事が、引き続いて制度の運営を行っていくということは、安定的に日本の専門医制度を発展させるためには重要なことではないかと思います。

日本専門医機構の運営は、現在さらには将来の専攻医、関係学会、各自治体をはじめ、広く日本の医療提供体制にも影響を及ぼしますので、今後も透明性を持って安定的な運営が行われますように、理事の方々と協力しながら、相澤孝夫先生、兼松隆之先生とともに、監事としての務めを果たしてまいりたいと思います。

社員名簿

- 日本医師会

- 日本医学会連合

- 全国医学部長病院長会議

- 四病院団体協議会

- 日本がん治療認定医機構

- 日本内科学会

- 日本小児科学会

- 日本皮膚科学会

- 日本精神神経学会

- 日本外科学会

- 日本整形外科学会

- 日本産科婦人科学会

- 日本眼科学会

- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 日本泌尿器科学会

- 日本脳神経外科学会

- 日本医学放射線学会

- 日本麻酔科学会

- 日本病理学会

- 日本臨床検査医学会

- 日本救急医学会

- 日本形成外科学会

- 日本リハビリテーション医学会

委員会の構成 (2025年度各種委員会の構成について)

| 委員長 | 齊藤 光江 (必要専門医数検討ワーキンググループ 委員長) |

|---|---|

| 副委員長 | 角田 徹 |

| 委 員 | 矢冨 裕 (総務委員会 委員長) 福原 浩 (財務委員会/委託料問題検討ワーキンググループ 委員長) 浅井 文和 (広報委員会 委員長) 稲垣 暢也 (データベース検討委員会 委員長) 名越 澄子 (将来構想委員会 委員長) 北村 聖 (倫理・COI委員会/専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ 委員長) 森井 英⼀ (専門研修プログラム委員会/システム要件検討ワーキンググループ 委員長) 金井 隆典 (研究医養成に関するワーキンググループ 委員長) 江口 英利 (研修検討委員会(プログラム等)/広告表示検討ワーキンググループ 委員長) 市川 智彦 (認定・更新委員会 委員長) 鈴⽊ 秀和 (生涯学修委員会 委員長) 渡辺 雅彦 (専門医検討委員会(認定・更新) 委員長) 滝田 順子 (サブスペシャルティ領域検討委員会 委員長) 生坂 政臣 (総合診療専門医検討委員会 委員長) 渡辺 毅 (地域医療・定員問題検討委員会/機構体制検討ワーキンググループ 委員長) |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長 | 矢冨 裕 |

|---|---|

| 副委員長 | 岡 明 |

| 委 員 | 井上健一郎 大磯義一郎 角田 徹 福原 浩 森 隆夫 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長 | 福原 浩 |

|---|---|

| 副委員長 | 角田 徹 |

| 委 員 | 池田 隆徳 神野 正博 今野 弘之 緑川 正博 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 浅井 文和 |

|---|---|

| 副委員長 | 飯野奈津子 |

| 委 員 | 麻倉 未稀 池田 隆徳 鈴木 幸雄 松本 陽子 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 稲垣 暢也 |

|---|---|

| 副委員長 | 森井 英一 |

| 委 員 | 江口 英利 大磯義一郎 大屋 祐輔 黒田 知宏 高橋 誠 滝田 順子 富山 憲幸 宮崎 俊一 |

| 担当理事 | 松村 謙臣 |

| 委員長名 | 名越 澄子 |

|---|---|

| 副委員長 | 池田 隆徳 |

| 委 員 | 浅井 文和 麻倉 未稀 大屋 祐輔 岡田英理子 今野 弘之 鈴木 幸雄 古川 博之 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 北村 聖 |

|---|---|

| 副委員長 | 木村 壯介 |

| 委 員 | 浅井 文和 麻倉 未稀 飯野奈津子 大磯義一郎 古川 博之 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 森井 英一 |

|---|---|

| 副委員長 | 岡田英理子 |

| 委 員 | 北村 聖 新谷 康 武田 裕子 蓮沼 直子 平形 道人 松村 謙臣 宮崎 俊一 横山 彰仁 渡辺 雅彦 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 金井 隆典 |

|---|---|

| 副委員長 | 岡田英理子 |

| 委 員 | 浦岡 俊夫 大川 淳 梶波 康二 須永 眞司 門川 俊明 矢冨 裕 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 北村 聖 |

|---|---|

| 副委員長 | 古川 博之 |

| 委 員 | 武田 裕子 村岡 亮 和光 純 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 江口 英利 |

|---|---|

| 副委員長 | 松村 謙臣 |

| 委 員 | 須永 眞司 高橋 尚人 今福 信一 川嵜 弘詔 野田 剛広 山本 謙吾 徳永 英樹 近藤 峰生 小島 博己 久米 春喜 清水 宏明 高瀬 圭 恒吉 勇男 池田純一郎 松下 弘道 中森 知毅 小室 裕造 緒方 直史 大平 善之 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 市川 智彦 |

|---|---|

| 副委員長 | 名越 澄子 |

| 委 員 | 岡 明 門野 夕峰 小板橋俊哉 鈴木 秀和 鈴木 幸雄 西川 正憲 福原 浩 溝田 淳 宮崎 俊一 原 尚人 |

| 担当理事 | 森 隆夫 |

| 委員長名 | 鈴木 秀和 |

|---|---|

| 副委員長 | 選出なし |

| 委 員 | 市川 智彦 大磯義一郎 木村 壯介 齊藤 光江 寺本 民生 |

| 担当理事 | 渡辺 雅彦 |

| 委員長名 | 渡辺 雅彦 |

|---|---|

| 副委員長 | 池田 隆徳 |

| 委 員 | 鈴木 昌 三浦健一郎 山口 由衣 田口 真源 黒川 幸典 山本 謙吾 西郡 秀和 近藤 峰生 吉川 衛 原 勲 三國 信啓 尾尻 博也 恒吉 勇男 中黒 匡人 金子 誠 大谷 典生 櫻井 裕之 西村 行秀 太田 光泰 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 滝田 順子 |

|---|---|

| 副委員長 | 鈴木 昌 |

| 委 員 | 池田 徳彦 市川 智彦 今村 英仁 楫 靖 梶波 康二 名越 澄子 松本 陽子 渡辺 雅彦 川嵜 弘詔 佐藤 豊実 |

| 担当理事 | 江口 英利 |

| 委員長名 | 生坂 政臣 |

|---|---|

| 副委員長 | 飯野奈津子 北村 聖 |

| 委 員 | 石松 伸一 井上健一郎 上原 孝紀 太田 光泰 大原 昌樹 大平 善之 草場 鉄周 高村 昭輝 田妻 進 塚田(哲翁)弥生 山田 隆司 横山 彰仁 吉田 伸 吉田 素文 |

| 担当理事 | 今村 英仁 |

| 委員長名 | 渡辺 毅 |

|---|---|

| 副委員長 | 宮崎 俊一 |

| 委 員 | 井上健一郎 今村 英仁 小熊 豊 今野 弘之 鈴木 昌 鈴木 幸雄 古川 博之 森 隆夫 |

| 担当理事 | 大屋 祐輔 |

| 委員長名 | 森井 英一 |

|---|---|

| 副委員長 | 松村 謙臣 |

| 委 員 | 門野 夕峰 黒田 知宏 鈴木 秀和 鈴木 昌 鈴木 幸雄 高橋 誠 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 江口 英利 |

|---|---|

| 副委員長 | 滝田 順子 |

| 委 員 | 楫 靖 森 隆夫 矢冨 裕 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 齊藤 光江 |

|---|---|

| 副委員長 | 鈴木 幸雄 |

| 委 員 | 今村 英仁 江口 英利 大友 康裕 佐藤 賢治 須永 眞司 松本 陽子 吉村 健佑 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 渡辺 毅 |

|---|---|

| 副委員長 | 角田 徹 齊藤 光江 |

| 委 員 | 浅井 文和 岡 明 今野 弘之 矢冨 裕 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 福原 浩 |

|---|---|

| 副委員長 | 矢冨 裕 |

| 委 員 | 池田 徳彦 今村 聡 岡 明 富山 憲幸 横山 彰仁 |

| 担当理事 | 選出なし |

| 委員長名 | 岩本 裕 |

|---|---|

| 副委員長 | 選出なし |

| 委 員 | 神津カンナ 當麻あづさ 中島 正治 山口 徹 |

| 担当理事 | 選出なし |

法人概要

沿革

| 1962年4月 | 日本麻酔科指導医制度が発足 |

|---|---|

| 1980年9月 | 内科学会をはじめ20学会の認定医制関係者が、専門医認定制度の充実と発展を図る ために協議していくことで合意 |

| 1981年11月 | 日本医学会加盟22学会による学会認定医制協議会(学認協)が発足 |

| 1982年5月 | 学認協の第2回総会で会則と細則を制定 |

| 1984年 | 「臨床的に幅広い領域の認定(専門)医制度に重点をおき活動する」ことが申し合わせされ、日本医学会加盟学会を会員の条件とした |

| 1986年8月 | 日本医師会、日本医学会、学会認定制協議会の三者懇談会が発足(2002年7月末ま で継続) |

| 2001年4月 | 学会認定医制協議会(学認協)を専門医認定制協議会(専認協)に改組 |

| 2002年4月 | 医療機関の広告規制が緩和され、厚生労働大臣告示で定める外形基準を満たすものとして届出がなされた団体(学会)が認定する資格名を広告できることとなった |

| 2002年12月 | 専認協から発展した日本専門医制評価・認定機構は、有限責任中間法人日本専門医認定制機構に改組 |

| 2004年4月 | 医師の新臨床研修(初期臨床研修)制度がスタート |

| 2005年 | 日本専門医制評価・認定機構は、専門医制度の整備指針を制定し、基本領域18学会の研修(修練)施設を各都道府県に公開 |

| 2006年8月 | 外部から第三者的視点で機構を評価することを目的として、日本医学会、日本医師会、機構および学識経験者からなる、日本専門医制審議会が発足 |

| 2007年11月 | 日本専門医制評価・認定機構は、17学会(精神科除く)の専門医制度を認定し、認定証を発行 |

| 2008年3月 | 社団法人日本専門医制評価・認定機構として公益法人となる、中間法人日本専門医認定制機構は廃止 |

| 2009年 | 「第一回市民健康フォーラム-安全・安心な医療と専門医」を開催 |

| 2013年4月 | 厚生労働省の「専門医の在り方検討委員会」(髙久史麿座長)は最終答申で、「中立的な第三者機関に よる専門医と養成プログラム認定の統一化」、「基本的診療領域とsubspecialty領域からなる二段階制」、「総合診療医を基本領域に追加」など、今後の日本の専門医制度の方向性を提示 |

| 2013年7月 | 上記検討委員会の答申に基づき、新しい機構を作るために「日本専門医機構(仮称)」組織委員会が活動を開始 |

| 2014年5月 | 日本医師会、日本医学会連合、全国医学部長病院長会議の3者を社員として、一般社団法人日本専門医機構が発足、初代理事長に池田康夫氏 |

| 2014年6月 | 新たに社員に四病院団体協議会、日本がん治療認定医機構、更に19の基本領域の専門医制度委員会等の代表者が加わった |

| 2014年7月 | 「専門医制度整備指針第1版」を発行 |

| 2016年6月 | 塩崎恭久厚生労働大臣談話、「日本専門医機構や各学会に対して、幅広い方々からの意見を真摯に受け止め、なお一層の取組みをされることを強く期待する」 |

| 2016年7月 | 第2代理事長に吉村博邦氏 |

| 2016年7月 | 専門医機構は19の基本領域の全てについて平成29年度の実施を見送り、平成30年度を目途に一斉スタートする方針を理事会で決定した |

| 2016年12月 | 「専門医制度新整備指針」(2016年12月版)を発行 |

| 2018年4月 | 新専門医制度がスタート |

| 2018年7月 | 日本専門医機構の第3代理事長に寺本民生氏 |

| 2018年7月 | 「医師法及び医師法の一部を改正する法律」が公布された。施行期日は平成31年(2019年)4月1日。「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない等」の規定が追加 |

| 2019年4月 | 第二期専攻医の研修開始 |

| 2020年6月 | 日本専門医機構の第4代理事長に寺本民生氏再任 |

| 2020年6月 | 専門医制度整備指針(3版)を発表 |

| 2022年6月 | 日本専門医機構の第5代理事長に渡辺毅氏 |

| 2023年12月 | サブスペシャルティ領域専門研修細則(2版)を発表 |

| 2024年6月 | 日本専門医機構の第6代理事長に渡辺毅氏再任 |

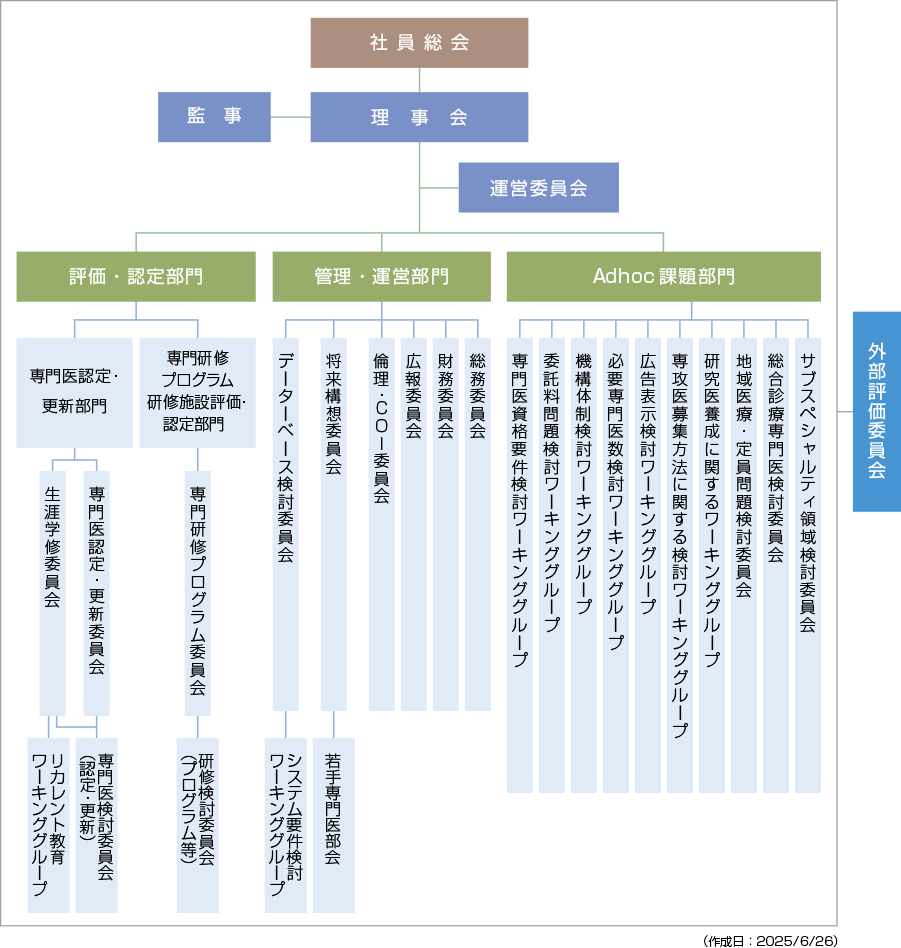

組織図

概要

| 名称 | 一般社団法人日本専門医機構 Japanese Medical Specialty Board |

|---|---|

| 設立年 | 平成26年 |

| 理事長 | 渡辺 毅 |

| 事務局長 | 若松 宏明 |

| 社員数 | 23名 |

| 所在地 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル23F |

| メールアドレス |

広報活動

記者懇談会

~地域医療における活動事例や KISA2 隊の取り組みを通して~ 小林 正宜 先生

~サブスペシャルティ領域専門医の全体像~ 滝田 順子 先生

議事録

6期(2024年7月~ )

5期(2022年7月~2024年6月)

4期(2020年7月~2022年6月)

3期(2018年7月~2020年6月)

2期(2016年7月~2018年6月)

1期(2014年5月~2016年6月)

事業報告・決算報告・概報

事業報告

決算報告

概報

厚生労働科学特別研究事業

厚生労働科学特別研究事業

理事長 渡辺 毅

研究実施のお知らせ及び研究協力のお願い

令和6年能登半島地震により犠牲となられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました 方々に心からお見舞い申し上げます。また、災害支援に従事されている医療従事者の皆様に厚く御礼申し上げます。

さて、今般、令和5年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)「日本専門医機構にお ける医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」(研究代表者:日本専門医機構理事長 渡辺 毅) の一環として、アンケート調査及びデータベース解析を実施することとなりました。詳細は以下をご覧ください。厚生労働科学研究「日本専門医機構における医師専門研修シーリングによる医師偏在対策の効果検証」班事務局

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2−2 富国生命ビル 23 階

一般社団法人 日本専門医機構 事務局内

MAIL:

定款

定款

第 1 章 総 則

(名 称)

第 1 条

この法人は、一般社団法人日本専門医機構と称する。英文では Japanese Medical Specialty Boardと表示する。

(事務所)

第 2 条

この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目 的)

第 3 条

この法人は、国民及び社会に信頼され、医療の基盤となる専門医制度を確立することによって、専門医の質を高め、もって良質かつ適切な医療を提供することを目的とする。

(事 業)

第 4 条

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)専門医の育成に関する事業

(2)専門医の認定に関する事業

(3)専門医制度の評価に関する事業

(4)その他目的を達成するために必要な事業

第 2 章 社 員

(法人の構成員)

第 5 条

この法人は、この法人の事業に賛同する団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。社員は、その代表者を理事会に届けなければならない。また、その変更があった場合には速やかに変更届を提出しなければならない。

(社員の資格の取得)

第 6 条

この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(会費)

第 7 条

社員は、社員総会において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。社員が納入した入会金及び会費は、いかなる理由があっても返済しない。

(任意退社)

第 8 条

社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除 名)

第 9 条

社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第 10 条

前2条の場合のほか、社員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)総社員が同意したとき。

(2)当該社員が解散したとき。

第 3 章 社 員 総 会

(構 成)

第 11 条

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権 限)

第 12 条

社員総会は、次の事項について決議する。

(1)各事業年度の決算の承認

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)社員の除名

(4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第 13 条

この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。

2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3 臨時社員総会は、随時開催することができる。

(招 集)

第 14 条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第 15 条

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。

(議決権)

第 16 条

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)

第 17 条

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

(決議・報告の省略)

第 18 条

理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第 19 条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び議長の指名する出席社員1名は、前項の議事録に記名押印する。

第 4 章 役 員

(役員)

第 20 条

この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 20名以上25名以内

(2)監事 2名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)において定める代表理事とする。

3 理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長とし、副理事長は、法人法において定める代表理事とする。

(役員の選任)

第 21 条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、再任を妨げない。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、再任を妨げない。

3 前項の他、理事会の決議により、理事のうち若干名を法人法上の業務執行理事に選定することが出来る。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 役員候補者の選任方法は、別に定める理事及び監事候補者選考委員会規程による。

(理事の職務及び権限)

第 22 条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、この法人を代表する。

3 理事長、副理事長及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 23 条

監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 24 条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第 25 条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第 26 条

理事及び監事に対して、社員総会において定めるところにより報酬等を支給することができる。

(役員の責任の免除)

第 27 条

この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第 5 章 理 事 会

(構 成)

第 28 条

この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第 29 条

理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)

第 30 条

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長が理事会を招集する。

(議 長)

第 31 条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。

(決 議)

第 32 条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 33 条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 基 金

(基金の募集)

第 34 条

この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第 7 章 資産及び会計

(財産の種別)

第 35 条

この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業年度)

第 36 条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第 37 条

この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会に報告をする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置く。

(事業報告及び決算)

第 38 条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において、事業報告書及びその附属書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。

(剰余金の配当禁止)

第 39 条

この法人は、剰余金の分配を行う事ができない。

第 8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 40 条

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解散)

第 41 条

この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(解散時残余財産の帰属)

第 42 条

この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告の方法

(公告の方法)

第 43 条

この法人の公告は、官報又はホームページに掲載する方法により行う。

第 10 章 委 員 会

(委員会)

第 44 条

この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員長及び委員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 11 章 事 務 局

(設 置)

第 45 条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第 46 条

事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)社員名簿

(3)理事及び監事の名簿

(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

(5)理事会及び社員総会の議事に関する書類

(6)事業計画書及び収支予算書

(7)事業報告書及び計算書類等

(8)監査報告書

(9)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。

第 12 章 雑 則

(理事会への委任)

第 47 条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

- この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

- この法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立の日から平成27年3月31日までとする。

- この法人の設立時社員の住所及び名称は次の通りとする。

住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号

名称:公益社団法人 日本医師会

住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号

名称:一般社団法人 日本医学会連合

住所:東京都文京区湯島一丁目3番11号

名称:一般社団法人 全国医学部長病院長会議 - この法人の設立時理事及び設立時監事は次の通りとする。

設立時理事 新井 一

設立時理事 有賀 徹

設立時理事 池田 康夫

設立時理事 岩中 督

設立時理事 大友 邦

設立時理事 北川 雄光

設立時理事 木村 壮介

設立時理事 桐野 高明

設立時理事 倉本 秋

設立時理事 小西 郁生

設立時理事 小森 貴

設立時理事 近藤 丘

設立時理事 祖父江 元

設立時理事 末永 裕之

設立時理事 千田 彰一

設立時理事 滝川 一

設立時理事 戸山 芳昭

設立時理事 桃井 眞里子

設立時理事 八木 聰明

設立時理事 宮崎 俊一

設立時理事 吉村 博邦

設立時理事 渡辺 毅

設立時監事 寺本 民生

設立時監事 門田 守人

設立時監事 山口 徹 - この法人の設立時代表理事は次の通りとする。

設立時代表理事(理事長) 池田 康夫 - この法人の設立時における主たる事務所の所在場所は次の通りとする。

主たる事務所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

東京国際フォーラム

以上 一般社団法人日本専門医機構を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成26年5月7日

一般社団法人日本専門医機構

設立時社員 公益社団法人 日本医師会

会長(代表理事) 横倉 義武

設立時社員 一般社団法人 日本医学会連合

会長(代表理事) 髙久 史麿

設立時社員 一般社団法人 全国医学部長病院長会議

代表理事 別所 正美

附 則 2

平成26年5月7日施行

令和元年6月27日改訂

令和2年6月30日改訂